Записки шведского археолога о Кипре начала ХХ века

Автор: Андрей Правдин

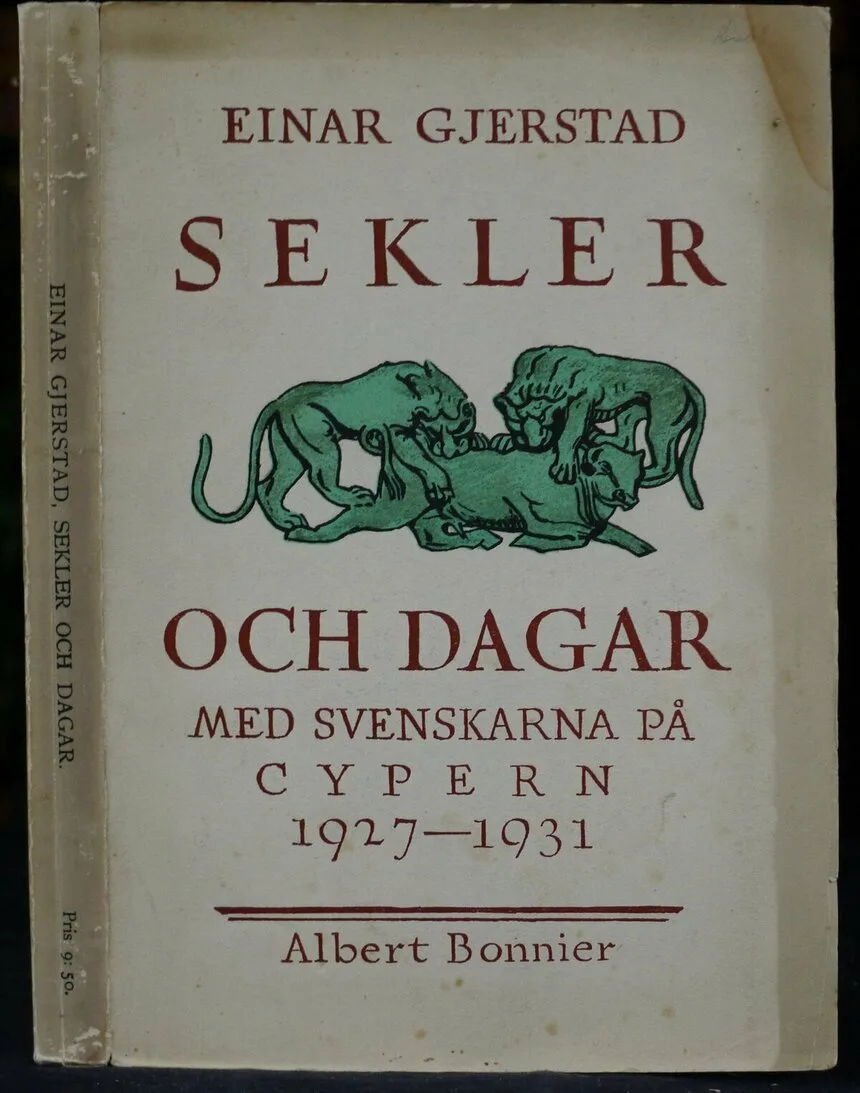

«В 1933 году я опубликовал книгу на шведском языке под названием „Года и дни на Кипре“ (Sekler och Dagar). У нее была двойная цель. С одной стороны, я стремился создать научный отчет о раскопках, проведенных шведско-кипрской экспедицией, описать их результаты и значение. С другой — передать зарисовки нашей повседневной жизни во время экспедиции и наши встречи с киприотами. Время нашего пребывания на Кипре — почти четыре года, с августа 1927-го по март 1931-го, — сплело века и дни, древность и повседневность так тесно, что их уже невозможно было разделить». (Эйнар Гьерстад)

Шведско-кипрская экспедиция стала фундаментом всей кипрской археологии, но этим ее значение не ограничивается. Книга Эйнара Гьерстада — настоящая сокровищница этнографии и антропологии острова. Она показывает повседневную жизнь и традиции киприотов начала ХХ века. Конечно, мы не сможем привести здесь полный перевод, но постараемся передать дух народного быта, тонко подмеченного шведскими учеными.

«Экспедиция прибыла на Кипр осенью 1927 года. Позвольте представить ее участников: моя жена Ливия, которую мы звали Виви, наши два сына — Мартин и Стефан, соответственно пяти и двух лет, мисс Гудрун Аттерман, архитектор Джон Линдрос с женой Розой, господин Эрик Шёквист и господин Альфред Вестхольм — мои коллеги.

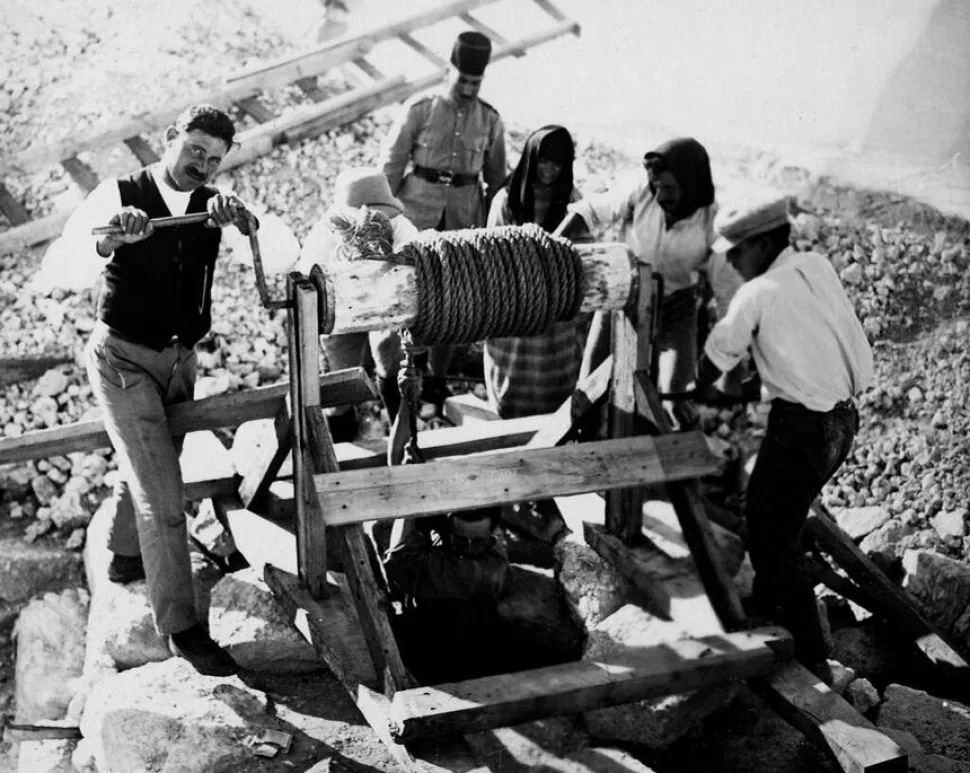

Экспедиция получила „принципиальное одобрение“ от британского верховного комиссара на Кипре, сэра Рональда Сторрса, проявившего искренний интерес к нашим планам. Пиеридес, член Законодательного совета, успешно провел закон, позволивший Музею Кипра передавать часть находок экспедиции. До этого все артефакты автоматически становились собственностью музея. Оставалось только получить официальное разрешение на раскопки в выбранных нами местах.

Разрешения на проведения раскопок

Переговоры с кипрскими крестьянами требовали трех качеств: терпения, терпения — и еще раз терпения. Они считали археологов охотниками за сокровищами, вот-вот готовыми стать миллионерами. Земля была раздроблена на крошечные участки, и иногда приходилось договариваться с сотней владельцев, чтобы начать копать. Стоимость этих разрешений могла оказаться баснословной. Стоило попытаться объяснить, что мы ничего не заработаем, а, напротив, понесем огромные расходы, как тебя тут же принимали либо за лжеца, либо за дурака.

Первой остановкой была деревня Лапитос, большая, с населением около двух тысяч, на северном побережье. Мы остановились в одном из местных кафе. Наш „переговорщик“ Папапетру пошел к мэру. Когда они вернулись, я сразу понял: мэр на нашей стороне. Вокруг уже собралась толпа, лица — выражавшие эмоции от настороженности до откровенного недоверия. Мы сели за столик прямо на улице, а Папапетру начал разворачивать карты и тома регистров. Он никуда не торопился. Укладывал все с величавой неторопливостью. Надев очки, он наклонился над картами, словно волшебник над заклинанием. Толпа следила в напряженной тишине.

И вот, как по сигналу, мэр встал, снял шляпу и начал речь. Сначала он представил нас, потом рассказал о нашей миссии. Он красноречиво подчеркнул великую честь, выпавшую деревне: шведские археологи выбрали Лапитос. Он уверил людей, что раскопки принесут выгоду и процветание. Его слова прозвучали как речь греческого демагога перед народным собранием. Напряжение спало, толпа зашумела, заулыбалась. Крестьяне начали подписывать договоры. На закате Лапитос был наш.

Следующей задачей была деревня Каравостасси. Она находится в западной части северного побережья Кипра — сегодня полуразрушенная, но в древности здесь располагался великий город Соли. Условия были сложнее: площадь раскопок — гораздо больше, и нужно было договориться с 150 крестьянами.

Я заранее подстраховался. Подружился с турком внушительной внешности по имени Ибрагим Хассан, владельцем дома, в котором мы планировали хранить находки и оборудование. Он охотно подписал разрешение — в надежде подзаработать. Каравостасси управлялось трио: Клеантис — владелец универсального магазина, Драгос — мясник и Баккалурис — мухтарис. Клеантис жаждал поставлять нам еду. Драгос мечтал продавать нам мясо втридорога. А Баккалурис строил дом, где мы должны были жить. Вскоре Каравостасси тоже капитулировал.

Оставалось нанять рабочих. Валюта Кипра — шиллинг, равный стерлингу, в нем девять пиастров. Средняя оплата сельхозрабочего составляла 13–15 пиастров в день. Я предложил 12 — чтобы оставить место для торга. Лапитосцы, чувствуя запах денег, начали торг с 18.

Рядом была деревня Каравас. Там у меня были друзья: ловкач Трифонас и храбрец Кристос. Я хлопнул их по плечу:

— В Лапитосе жадные люди. Они хотят нас обобрать. А я знаю, вы — хорошие. Плачу вам 14 пиастров. Хотите работать?

— Сейчас же! — хором закричали они. И на следующий день люди из Караваса гордо вышли на работу.

В Каравостасси дела были хуже. Американская шахта платила 22 пиастра — и меньше никто не соглашался. Я пытался объяснить, что археология не шахта и труд здесь куда легче, но без толку. Тогда я вновь обратился к Кристосу. Он собрал элитную бригаду из Караваса. Мы привезли их грузовиком, гордо прокатившись по улицам Каравостасси. Спустя несколько дней крестьяне начали сами приходить и просить работу — уже за 14 пиастров.

Раскопки на горе Вуни

На горе Вуни в „тайное общество“ кладоискателей входили моя жена, сыновья Мартин и Стефан, мисс Аттерман, которую дети звали Улла (Стефану так было проще говорить), и Альфред Вестхольм — Альфирос, как называли его киприоты. Бригадиром был Лазарос — выше ростом, с достоинством управляющего. Он носил синий жилет, часы на цепочке и свисток — символ власти.

Среди рабочих выделялся Кристос. Он был их духовным вождем, читал газеты, проповедовал свою философию. Он презирал как британцев, так и продажных греческих лидеров. Его кредо было просто: воровать у хороших — грех, у плохих — добродетель. Нас он считал хорошими и никогда не покусился на найденное в Вуни золотое сокровище. За это его называли самым глупым человеком на острове. Как-то раз его чуть не избили — лишь за то, что он не украл золото.

Он был как Сократ — задавал неудобные вопросы. Особенно священникам. Однажды, увидев их возле лагеря, он подошел и спросил:

— Вы считаете, что все, кто не принадлежит к нашей церкви, попадут в ад?

— Конечно, — ответили те.

— А как быть с людьми, которые не воруют, не лгут и не говорят дурного? Я знаю таких. Они лучше любого киприота. Почему они должны попасть в ад?

Ответа он не получил.

Черной овцой был Маврокератас, прозванный Отелло или Адонис. Настоящее имя — Софокл. Полукровка, шумный, вспыльчивый. Все жалование он пропивал, потом жил за счет жены Элени — нашей служанки. В конце концов нас охватила настоящая шведская ярость, и мы его выгнали. Он мстил: пытался увести Элени. Она осталась с нами. Тогда он стал писать ей письма с мольбами, а затем — с угрозами. Последнее письмо было: „Я тебя бросаю навсегда“. Для кипрской женщины это страшный позор. Но Элени знала своего Адониса — и не дрогнула. Через день он вернулся в лагерь. Его встретили холодным презрением. С того дня он стал примерным работником.

Экспедиция получила временное владение над часовней Святого Фоки. Мы могли пользоваться ею круглый год — кроме 24 сентября, дня святого, когда он, как считалось, сам занимал церковь. Единственной сложностью было то, что женщинам запрещалось входить в алтарную часть, где хранились продукты. Элени приходилось каждый раз звать Маврокератаса. Тот, с видом величайшего достоинства, доставал ей масло или ветчину.

Лапитос и кипрские кофейни

Именно в Лапитосе мы начали нашу работу осенью 1927 года. Именно там наши усилия были впервые вознаграждены. Мы оставались там до весны 1928 года. Лапитос, с его двумя тысячами жителей, — одна из крупнейших деревень на Кипре и, без сомнения, самая красивая. Как я уже упоминал, деревня расположена на северном побережье, на склоне гор Кирении, обращенном к морю. Белые дома утопают в лиственных садах, ручьи весело бегут вдоль улиц, вьющихся среди скалистых уступов, а внизу сверкает синее море, простирающееся до гор Малой Азии, едва различимых вдали.

Когда мы останавливались в Лапитосе, мы всегда были гостями нашего друга, мэра Кириоса Капланиса. Именно благодаря Капланису нам удалось обосноваться в деревне и завоевать доверие местных жителей. Капланис, когда-то бедный школьный учитель в Ризокарпассо — самой изолированной и заброшенной восточной части острова, — теперь был женат на дочери одного из богатейших людей Лапитоса. Незадолго до нашего прибытия он стал мэром в возрасте тридцати пяти лет. Можно сказать, что в период его правления он стал Периклом Лапитоса — человеком, стремившимся привести свою деревню к максимально возможному духовному и материальному расцвету. Он превратил Лапитос в центр лимонных рощ Кипра, улучшил дороги, стабилизировал экономику деревни, построил Зал Совета и настоящий «Парфенон Лапитоса» — женскую школу с колоннадой.

Разумеется, у него были и противники. Оппозицию возглавлял портной Папатули, пользовавшийся поддержкой вечно недовольных жителей из района деревни Агиос Теодорос.

Правой рукой мэра был Димитракис — человек, эмигрировавший во Францию и вернувшийся в деревню за несколько лет до нашего визита, привезя с собой французские деньги и жену-француженку, мадам Ивонну, — редкий тепличный цветок среди деревенщин Лапитоса. Димитракису ничего не оставалось, как чинно прогуливаться по деревне в полосатых брюках, плотно облегающих его праздно надутый живот.

Центром общественной и повседневной жизни Лапитоса был кафенион Христофороса. Кипрский кафенион имеет мало общего с тем, что мы подразумеваем под кофейней в Швеции. Обстановка в нем простейшая: множество стульев и — самое большее — один-два шатких стола. Дело в том, что посетители не садятся за стол, чтобы просто выпить свой черный кофе. В углу, на очаге из камней и земли, хозяин варит кофе. Кафенион может выглядеть ничтожно, но его значение огромно.

Кафенион в кипрской деревне — это одновременно и СМИ, и банк, и фондовая биржа, и городской совет, и муниципальная корпорация, и парк развлечений. Самые важные дела решаются именно здесь. Здесь торговцы обсуждают цены на урожай, здесь кипит политическая жизнь — проходят собрания, дебаты, споры. Часто именно хозяин кафе является мухтарисом. Здесь вывешивают публичные объявления, а по воскресеньям устраивают аукционы.

Любой, кто хочет узнать последние новости, идет в кафенион. И наконец, последнее, но не менее важное: кафенион — это центр развлечений. Здесь пьют кофе или вино, курят, играют в карты. Здесь выступают бродячие музыканты, клоуны, жонглеры. Здесь молодежь демонстрирует свое мастерство в танцах и пении.

Кипрский крестьянин проводит все свое свободное время в кафенионе — дом служит ему лишь для еды и сна. Так что, если вы ищете кого-то в деревне, скорее всего, он окажется в кафенионе».